香港中文大学人间佛教研究中心

2024

講題:

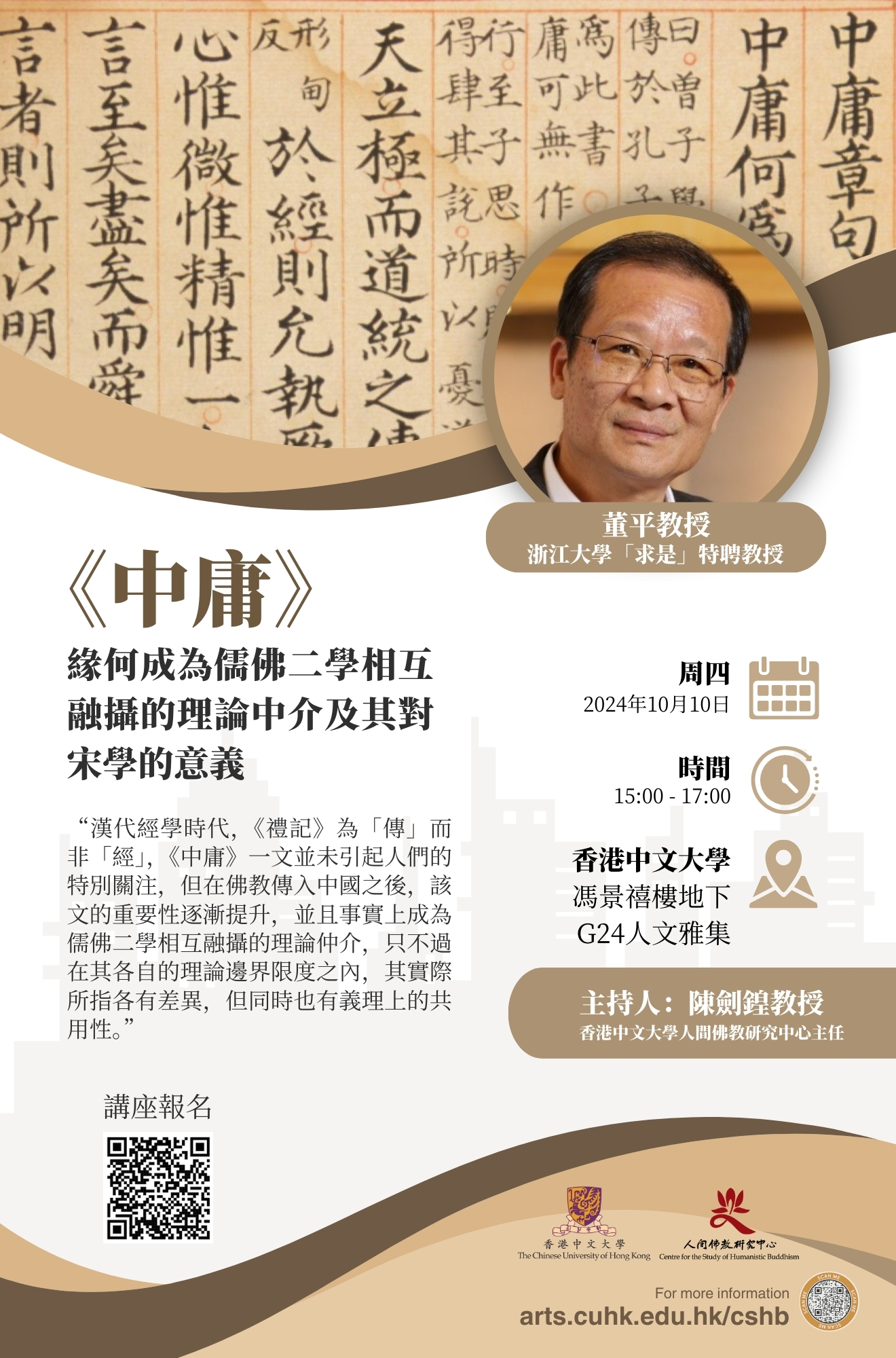

《中庸》緣何成為儒佛二學相互融攝的理論中介及其對宋學的意義

講者:

董平教授 (浙江大學「求是」特聘教授)

日期:

2024年10月10日 (星期四)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

漢代經學時代,《禮記》為「傳」而非「經」,《中庸》一文並未引起人們的特別關注,但在佛教傳入中國之後,該文的重要性逐漸提升,並且事實上成為儒佛二學相互融攝的理論仲介,只不過在其各自的理論邊界限度之內,其實際所指各有差異,但同時也有義理上的共用性。雖然梁武帝的《中庸講疏》今無由得見,但作為一位篤信佛教的世俗皇帝而講《中庸》,這一事件本身就是值得重視的。般若學向涅槃學的轉向,佛性問題成為當時學界競相討論的重大問題,真諦所譯《佛性論》的流行,恐與涅槃佛性問題的深入探討相關。而《中論》之學的流行,則映襯出它與《中庸》相關的某種具有公共性的、可以共用分析的問題意識。在佛學一邊,智者大師對「東流一代時教」做了歷史性總結,最終實以「中」統攝一切觀行。在儒學一邊,則王通《中說》最初表達了「若有隱憂」的文化憂患意識,其實是生怕佛學「侵入」而覆滅了「聖人之道」。這是一個時代的「心結」。循此以論,於是對唐代昌黎公之《原道》便可有別樣闡釋,其弟子李翱始倡「複性」,《中庸》正式在儒學中獲得獨特地位。宋代「道學」興起,其目的其實與文中子、韓昌黎、李習之並無二致。佛教本身自慧能之後雖發生根本性轉折,但並非皆束書不觀,博學的僧人仍夥,至於宋初,如明教契嵩即以博通內外二學著名,專著《中庸解》;孤山智圓則以「中庸子」自號。竊以為正是在這一獨特的思想文化語境中,「道學」應運而生,《中庸》成為經典,而為宋學奠定基本思想格局。

講者簡介

董平,浙江大學「求是」特聘教授、哲學學院博士生導師,浙江省文史研究館館員,國務院政府特殊津貼專家。現任浙江大學佛教文化研究中心主任、浙江省稽山王陽明研究院院長、中國哲學史學會副會長、中華孔子學會副會長、尼山世界儒學中心學術委員、國際儒學聯合會理事等職。

長期從事先秦儒家道家哲學、中國佛學與印度哲學、宋明理學與浙東學術以及陽明心學等領域的學術研究,同時從事相關領域的古籍整理工作。

出版著作:《陳亮評傳》(1996)、《陳亮文粹》(2006)、《天臺宗研究》(2002)、《浙江思想學術史——從王充到王國維》(2005)、《王陽明的生活世界:通往聖人之路》(2009,2018)、《老子研讀》(2015)、《先秦儒學廣論》(2015)、《宋明儒學與浙東學術:董平學術論集》(2016)、《道家·佛學·印度哲學》(2023)。此外還有大量古籍整理著作。