2025

講題:

近世東亞佛教文獻的交融互見

講者:

廖肇亨教授 (中央研究院中國文哲研究所)

日期:

2025年11月14日 (星期五)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

自古以來,漢傳佛教文獻的相互交流是佛教發展歷程不容忘卻的重要環節,以晚明清初為例,諸多的中國佛教典籍傳入日本,亦間接促使東瀛僧人反省本國文獻的有無,乃至促成思想的容受及再修正,此從當時的日本曹洞宗僧洞水月湛著意請書、贈書中國一事,即可略窺一二。放眼歷史,自日、韓赴赴中求法者自然不在少數,而赴日、韓、越弘法的中國高僧亦不乏其人。例如日本唯一履足四川、《岷峨集》作者,日本入元僧雪村有梅,還有與明太祖贈詩和答的絕海中津。說明元明之際,兩國往來仍舊不衰。清季則中斷百餘年,須待至晚清真宗僧小栗棲香頂踏上中土布教,與楊文會發生淨土思想的論爭,日華僧人間的交流,方才再起。綜觀東亞文獻交流史,佛教典籍傳播最盛,所代表的意義最為重大,所受重視更甚其他(如儒家典籍)。而東亞諸邦對同一佛教典籍、佛門人物的褒貶差異、重視與否,均為某種特定價值判斷的折射,當珍視、爬梳這些過去罕受重視的珍稀文獻,也將會有文化史、宗教史等方面的新發現,尚待未來持續的關注與努力。

講者簡介

廖肇亨教授,東京大學文學博士。中央研究院中國文哲研究所研究員。曾任日本東京大學客座教授。主要研究領域為中國古典文學理論、近世東亞佛教文化史、東亞文化交流史。曾獲得中研院優秀年輕學者著作獎(2005)、日本中國學會報特約撰述等榮譽。著有《中邊.詩禪.夢戲:明清禪林文化論述的呈現與開展》、《忠義菩提:明清之際空門遺民及其節義論述探析》,編有《聖傳與詩禪:中國文學與宗教研究論集》、《中國佛教文學史》(下冊 宋元明清)等,譯有日本荒木見悟《佛教與儒教》。

講題:

覺浪道盛與無可弘智談莊子

講者:

徐聖心教授 (臺灣大學中國文學系教授)

日期:

2025年11月13日 (星期四)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學邵逸夫夫人樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

「莊子尊孔論」與「莊禪一致論」是自宋代以後「莊子學史」的兩大潮流。但是在潮流中能完成理論建構並別開生面的卻寥無幾人。晚明曹洞宗巨匠學浪道盛及其傳人方以智卻正好在這兩個主題都有非常重要的突破與貢獻。

覺浪道盛先有〈三子會宗〉等論,「正莊子為堯孔真孤」,正式將莊子納入儒門,並初步解決其「回歸孔門」理論所需的破與立。無可弘智不僅視莊子為儒門嫡傳,同時也讓莊子與易學、禪學相會通。其中與禪學會通之處,既無生搬硬套的橫暴,也無單純比附的無聊,更有簡約點睛的創新:像嚗、𩐋、「耕者耕,讀者讀」「一家藹然,主自統僕」都是意象清新、意旨繁複的神來之筆。

講者簡介

徐聖心教授,祖籍廣東蕉嶺,現任臺灣大學中國文學系教授。曾任日本東京大學訪問教授;臺大佛學研究中心主任;《臺大佛學研究》主編。學術領域為先秦儒學、莊子與莊子學史、明末清初三教交涉、中國美學史、中國夢文化。主要關懷是從中國思想史入手,探究中國文化精神。近期研究重點為《易經》、晚明曹洞宗禪法(主要是覺浪道盛與方以智)。

講題:

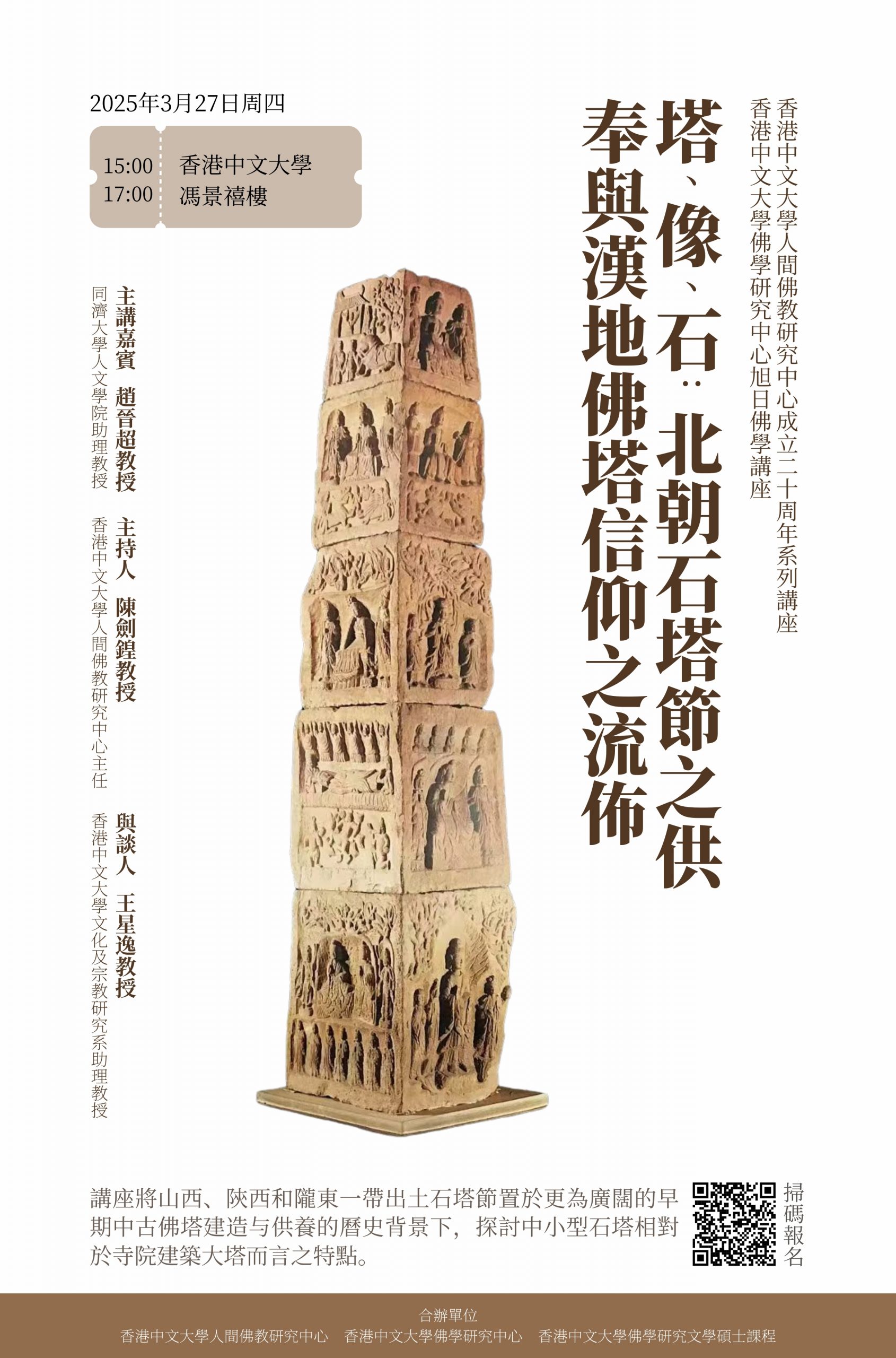

塔、像、石:北朝石塔節之供奉與漢地佛塔信仰之流佈

講者:

趙晉超教授 (同濟大學人文學院助理教授)

日期:

2025年3月27日 (星期四)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

上世紀中葉以降,山西到陝西、甘肅隴東一帶陸續出土一系列佛教石塔節。其中,山西沁縣南涅水村出土窖藏佛教石刻中的包括 400多塊方體造像石,隴東各地佛寺遺址散見造像石亦有近百塊。另有20世紀初時流失海外的多件石塔節。這些石塔節四面皆刻有佛教圖像,曾經逐級堆疊而起、立為佛塔。銘文顯示其製作時代集中在北魏至北齊時期。石塔節表面刻繪的豐富圖像信息与供奉銘文關涉石塔的製作、使用、供奉等信息,是我们分析佛塔信仰在北朝地方社會流佈情況的重要證據。然而現有研究多為具體圖像的個案研究,諸多問題尚未得到充分討論。

本次講座即將山西、陝西和隴東一帶出土石塔節置於更為廣闊的早期中古佛塔建造与供養的曆史背景下,探討中小型石塔相對於寺院建築大塔而言之特點。研究同時結合石塔与碑刻銘文,從北朝供養人角度分析「塔」、「像」、「石」之異同。此外,針對山西南涅水窖藏保存之完整性,網絡研究(network analysis)這一數字研究方法或可有效分析石塔節圖像的組合關係以及供養群體的組織關係。初步研究可視化展示了石塔圖像組合的多種方式和次序,为我们重建石塔節原本的堆疊關係以及北朝地方社邑供養人網絡情況提供了新的研究視角。

講者簡介

趙晉超教授,維吉尼亞大學藝術史博士,上海紐約大學與復旦大學亞洲研究聯合博士後,現任同濟大學人文學院藝術與文化產業系助理教授,上海市浦江人才,香港中文大學中國文化研究所和法國高等應用研究院訪問學人。主要研究方向為中古中國佛教藝術、早期印度佛教藝術、和20世紀印度華僑學校。已發表多篇中英文期刊論文、書籍章節與學術翻譯。

講題:

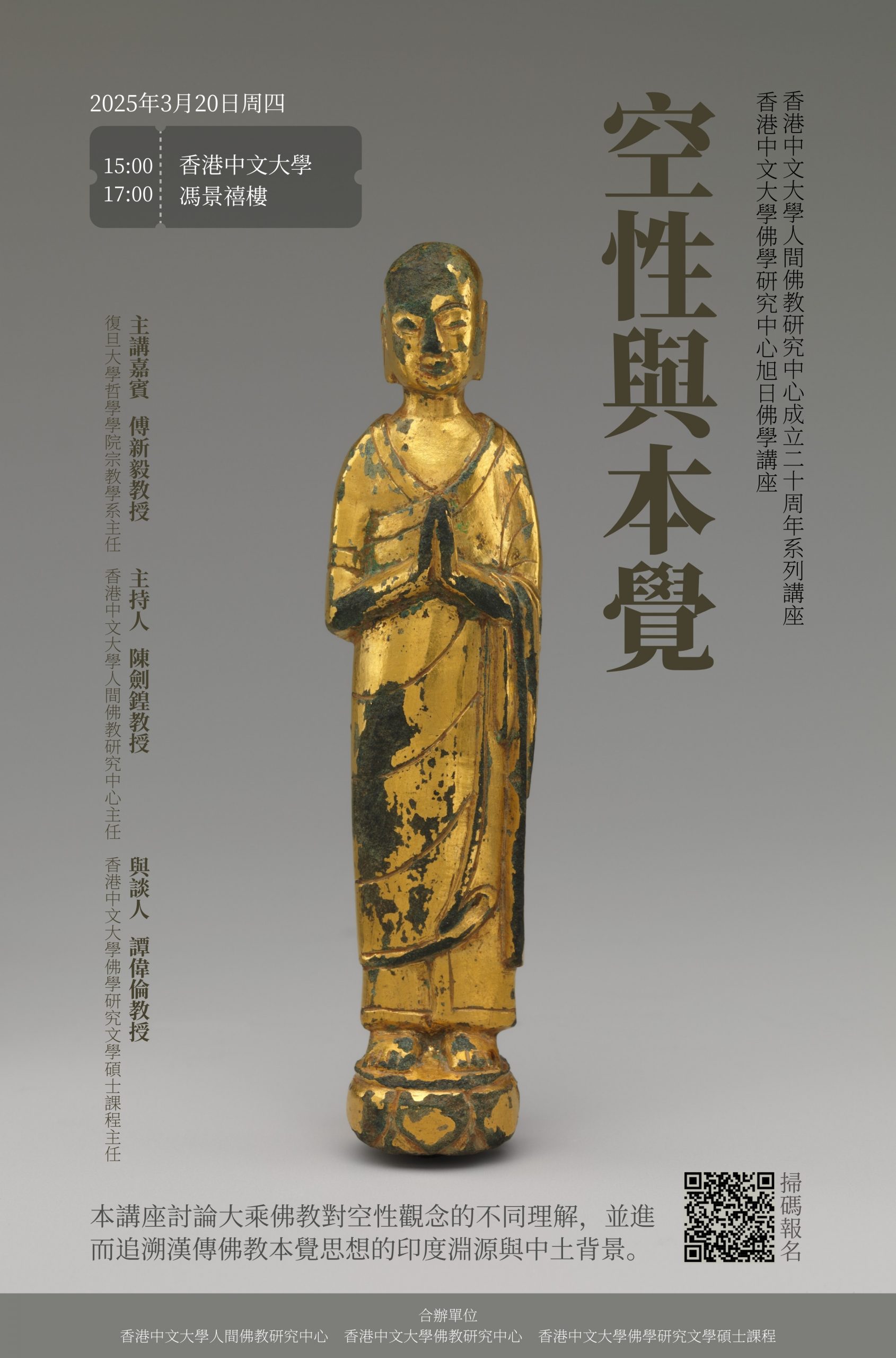

空性與本覺

講者:

傅新毅教授 (復旦大學哲學學院宗教學系主任)

日期:

2025年3月20日 (星期四)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

本講座討論大乘佛教對空性觀念的不同理解,並進而追溯漢傳佛教本覺思想的印度淵源與中土背景。

講者簡介

傅新毅教授,哲學博士。現任復旦大學哲學學院教授,博士生導師,宗教學系主任,宗教研究所所長。兼任《中華大藏經(漢文部分)·續編》編委會編委、副主編,《佛教文化研究》副主編,中國佛學院、閩南佛學院等博士、碩士研究生導師。主要研究領域為佛教哲學與佛教文獻,特別是唯識學、阿毗達磨、因明學等的研究。著作有《識體與識變——玄奘唯識學的基本問題》、《玄奘評傳》等。在海內外學術期刊發表學術論文40餘篇。

講題:

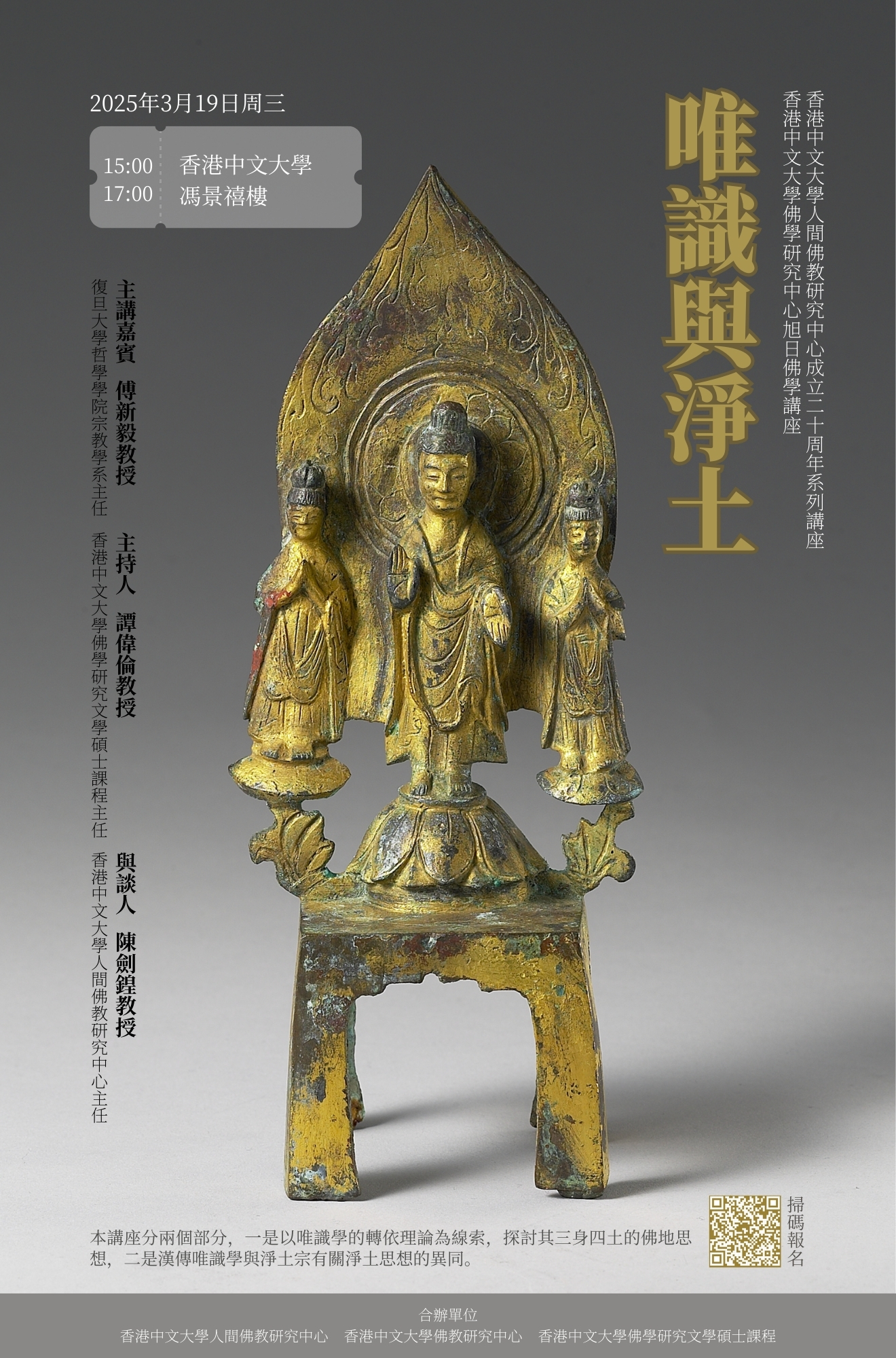

唯識與淨土

講者:

傅新毅教授 (復旦大學哲學學院宗教學系主任)

日期:

2025年3月19日 (星期三)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

本講座分兩個部分,一是以唯識學的轉依理論為線索,探討其三身四土的佛地思想,二是漢傳唯識學與淨土宗有關淨土思想的異同。

講者簡介

傅新毅教授,哲學博士。現任復旦大學哲學學院教授,博士生導師,宗教學系主任,宗教研究所所長。兼任《中華大藏經(漢文部分)·續編》編委會編委、副主編,《佛教文化研究》副主編,中國佛學院、閩南佛學院等博士、碩士研究生導師。主要研究領域為佛教哲學與佛教文獻,特別是唯識學、阿毗達磨、因明學等的研究。著作有《識體與識變——玄奘唯識學的基本問題》、《玄奘評傳》等。在海內外學術期刊發表學術論文40餘篇。

講題:

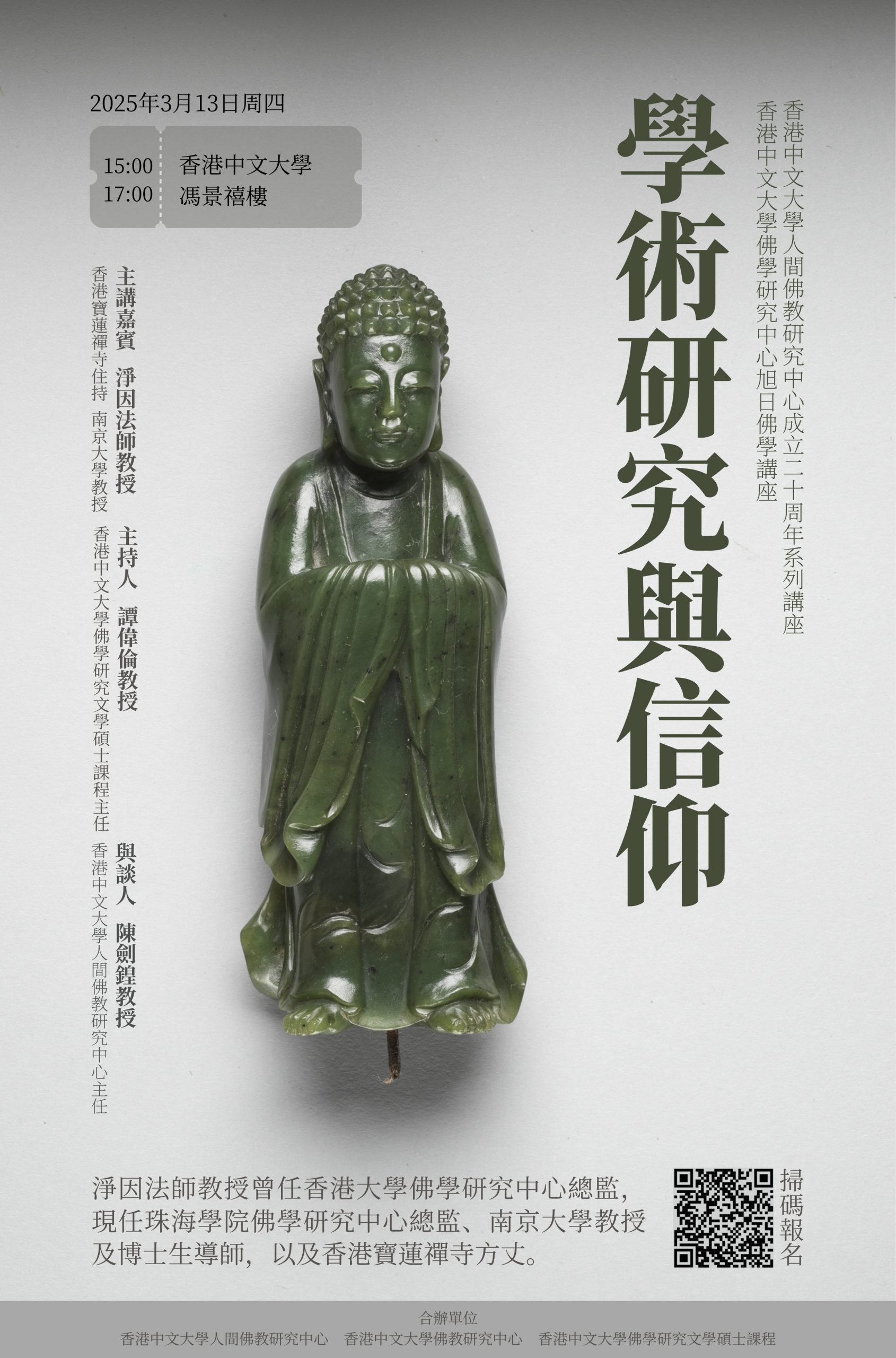

學術研究與信仰

講者:

淨因法師教授 (香港寶蓮禪寺住持、南京大學教授)

日期:

2025年3月13日 (星期四)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

在理性至上的學術領域中,信仰常被視為非科學的「他者」,兩者是否必然對立?本講座將深入探討學術研究與信仰體系之間的複雜互動,從科學哲學到宗教研究的多重視角,剖析理性思辨與靈性追尋的交織。淨因法師將分享寶貴的研究經驗,討論信仰如何影響學術思維,及其相互作用。法師還將深入分析不同文化背景下的信仰體系,並探討它們對研究方法和結果的潛在影響。

講者簡介

淨因法師,現任香港寶蓮禪寺方丈,南京大學教授及博士生導師,珠海學院佛學研究中心總監,香港大學客座教授,香港能仁專上學院校董、香港學術及職業資歷評審局學科專家,曾擔任香港大學佛學研究中心總監。

講題:

唐代的淨土信仰與淨土宗

講者:

孫英剛教授 (浙江大學歷史學院教授、常務副院長)

日期:

2025年2月27日 (星期四)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

唐代經歷了彌勒信仰的退潮和阿彌陀信仰的興起。其背後具有深刻的歷史、思想變遷的根源。唐代淨土信仰的勃興,標誌著佛教從精英哲學向大眾宗教的轉型。它通過簡化教義、強化儀式、構建彼岸願景,成功回應了亂世中民眾對生死焦慮的終極關懷,同時推動佛教更深地嵌入中國社會的倫理結構與日常生活。其遺產不僅體現於宗教實踐,更深刻影響了中國人的死亡觀念、藝術審美乃至社會組織形式,是中國佛教發展史上的重要層面。

講者簡介

孫英剛,普林斯頓大學博士,浙江大學歷史學院教授、常務副院長。教育部青年長江學者、國家社科基金重大專案首席專家,兼任中國魏晉南北朝史學會副會長。主要從事佛教史、中古史、絲綢之路的研究。出版《神文時代》《犍陀羅文明史》《隋唐五代史》等多部著作,在《歷史研究》《中國史研究》《世界宗教研究》等學術刊物發表學術論文100餘篇。多次受邀在歐美、日本、臺灣等地科研機構訪學和執教。

講題:

犍陀羅與大乘佛教的興起

講者:

孫英剛教授 (浙江大學歷史學院教授、常務副院長)

日期:

2025年2月26日 (星期三)

時間:

15:00 ~ 17:00

形式:

現場講座

地点:

香港中文大學馮景禧樓

语言:

普通話

报名:

講座簡介

犍陀羅在佛教發展史上扮演了重要角色。西元前後開始的大乘佛教在亞洲的傳播,可以說是一次“全球化”運動。在這裡,佛教經歷了教義和思想的變遷,包括菩薩信仰的繁榮、淨土信仰的興起、佈施精神的提倡等等。這些變化進而影響了佛教進入中土之後的面貌。很多中國佛教的思想元素和藝術符號,都可以在犍陀羅找到源頭。犍陀羅佛教的研究,為研究大乘佛教的興起,提供了藝術史和考古學的證據,可以從圖像上佐證文獻記載,進而豐富佛教發展的歷史圖景,對理解中國佛教史和佛教藝術史、理解和豐富絲綢之路的歷史都具有重要意義。

講者簡介

孫英剛,普林斯頓大學博士,浙江大學歷史學院教授、常務副院長。教育部青年長江學者、國家社科基金重大專案首席專家,兼任中國魏晉南北朝史學會副會長。主要從事佛教史、中古史、絲綢之路的研究。出版《神文時代》《犍陀羅文明史》《隋唐五代史》等多部著作,在《歷史研究》《中國史研究》《世界宗教研究》等學術刊物發表學術論文100餘篇。多次受邀在歐美、日本、臺灣等地科研機構訪學和執教。