9 March 2021

鄭仲仁:瘋狂的意義

3月9日,鄭仲仁先生(Vincent)應黃宣穎教授邀請,在ANTH 2321/UGEC2654 From Madness to Mental Health課堂上作了題為「再現精神健康——重新發現精神健康意義的自我歷程(Mental Health Rediscovery: My journey of rediscovering the meaning of mental health) 」之客席演講。Vincent說,樂意作此演講,其原因是被課程的題目吸引:一個瘋狂的狀態,對他來說是很熟悉的;而很快,那變成了一個心理健康問題、精神疾病診斷。Vincent比喻,今天的演講就像是打開自己的那個「潘多拉盒子」給大家看,亦請各位同學留意自己的感受:「每個人都有一個盒子,越不准打開越想打開,打開之後有邪惡和苦難跳出來,無法收回。這是不是一個詛咒呢?原來又是有方法控制得到、舒緩得到,和痛苦共存。我常常覺得,每個人都有些東西在裡面,可能是創傷、可能是一些很困難的經驗、可能是歷史大勢下的困境。人類的處境是相連的,我的分享可能也會不覺意打開了大家的盒子,如果有辛苦的感覺,請好好照顧自己。」

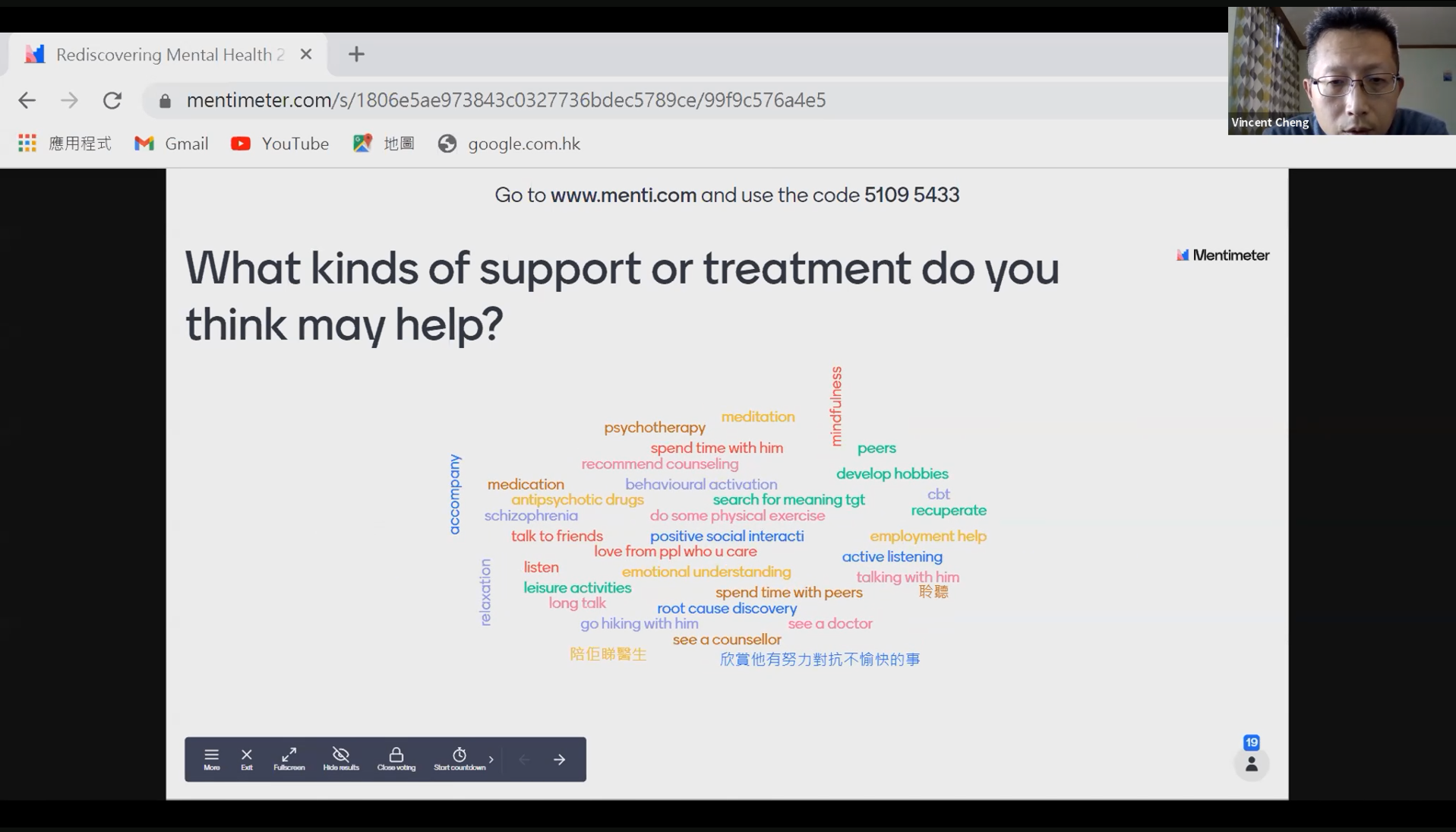

Vincent自我介紹為心理創傷與壓迫的倖存者,有強迫症、抑鬱症、精神分裂等精神科診斷,是香港第一波精神受障者自助組織運動的參與者,現職社工。Vincent先請同學們進行一個互動練習:假設你和你的朋友Peter相約見面。Peter離開了學校、嘗試求職,但近期一直失業。他和你說,在街上聽到有陌生人罵他。「不知道為什麼,他們說我變態、狂魔、女人型,令我好驚,我最近都不敢出門。」你會怎樣回應他呢?

同學們分享了不少同理、支援Peter的回應。Vincent表示,從不同的知識和經驗出發,會有不同的回答,如平常人可能會覺得是壓力太大、「諗多咗(想太多)」,精神科的專業人士會將Peter診斷為患上精神分裂症。「Peter是我以前的自己。不同的是,當時我找不到人聆聽,我覺得講出來人家會覺得我瘋狂、有病。如果當時有你們這樣的朋友,會幫到我很多。」

從童年說起,Vincent分享了他的故事:「小時候有玩具、有資源、有家人照顧,在那個年代來說是感恩的。但小學的時候,我開始有社交焦慮,自我意識很強,被人看見會覺得不舒服,不敢和人玩。小息的時候我會自己坐著,甚至掩著自己的眼睛。每次看到別人在一起玩,我就更加怪責自己為什麼這麼懦弱。」Vincent說,到現在回看,他仍不太能理解當時年幼的自己為何如此焦慮,然而就是難以跨過那個關口。到小學四年級,Vincent在考試中取得年級第一的好成績,卻由此「上了癮」。「我發現原來努力讀書是會得到他人的稱讚,這成為了我人生的價值,擔心令人失望的壓力也隨之而來。我開始有強迫的思想。例如,我會不停問媽媽,為什麼要開燈?為什麼要熄燈?這些普通的舉止,對我來說卻充滿焦慮:開燈是不是暗示我要讀書?熄燈是不是覺得我不行、沒眼看?」這些行為困擾著Vincent和家人的日常生活,亦引來頻繁的衝突和打罵。「那時我感覺到,在我最脆弱的時候,所有人都沒有憐憫的心,反而會踩多幾腳。父母生我出來、不知道我辛苦,還不停打我。我心裡的芥蒂很大,對人的信任很差。」

這種度日如年的情形持續了數年,13歲時,Vincent得到了精神科的診斷。「在那個年代,精神病的污名是嚴重的。從前我是有名字的人,診斷後,『精神病人』似乎就成為了我的身份。我接受的主要是藥物和認知行為治療,卻沒有去處理和家人破裂的關係。藥物副作用嚴重,多年求醫沒有太大好轉,停藥的希望也一拖再拖。我常常感覺心裡有一個巨大的空洞、有無止境的空虛感,卻不知道那是什麼,也不知道找什麼來填補,彷彿變成一個被動的受害者。」在青少年時期,Vincent的情緒持續低落,曾經狂熱地信仰宗教、暴飲暴食,有一段時間非常興奮、會和街上的陌生人搭訕。讀書、輟學、又回到學校但修讀的並非自己感興趣的課程。失學、失業、失去信心,Vincent覺得自己是全然的失敗者,亦開始聽到聲音、看到影像。「見到人走過來變了喪屍、在對著我說話、覺得他人會害我……精神科叫做妄想,我嘗試用中性一點的詞彙去形容,但大家試想象一下,其實是頗恐怖的。」

然而,這些行為與「症狀」,可以如何去理解,可能隱藏著怎樣的意義呢?Vincent開始剖析這些經驗對於他來說的價值:害羞,是逃避評價的眼睛、避開受威脅的感覺;重複行為和思想,是嘗試證明父母的愛是否無條件、身邊人的關心是否真誠,亦是想建立一個完美的秩序,避免失敗感、羞恥感;抑鬱,是處理與家人相處中的失落,表達「屋企有啲嘢唔妥(家裡有問題在發生)」、對親情的需要;暴食,是在填充空虛、緩解壓抑;高漲情緒,是從低落的情緒反彈,避開被遺棄的感覺,重新有生命力,是一種重要的平衡;聽到聲音,反映的是過去受到的暴力對待、在學校與同儕相處的負面經驗,「當我分裂出一個『人』來害我,那我至少有一個人去對抗,有憤怒、有力量,不用自我責備,不是摧毀自己,可以保存自己。」Vincent說,那時他常常在想,這個世界是不是沒有愛這樣東西的呢?即使在自殺念頭出現時,他亦「不甘心生命就是這樣」,猜想生命是有多一點東西的。

九十年代中期,Vincent逐漸開始了他的轉化歷程。從成立自助團體、到攻讀社工,在2008年,Vincent在輔導中意識到,原來他的種種症狀,都和創傷以及他與家人的關係有關。「這對我來說是天大的發現。我開始回到家中,和家人修復關係,逐漸不需要完全依賴精神科藥物,而是有多一些方法可以幫助自己,成長得更加踏實。」

對於Vincent來說,這是一段先苦後甜的歷程嗎?「苦會不停出現,以前的苦是緊要的、堅楸的,說不出口給人知道的,直到現在,我有時仍會覺得喉嚨鎖住。」Vincent嘗試解構精神疾病的外表——不只是一個病,而是有心理、環境、社會、政治甚至歷史的因素在其中——從而在這些經歷中學習,建立新的生活,「這是一個和自己做人生的功課的過程。」