然而,东巴文距离成为日常用字仍然十分遥远——它甚至可以说是行尸走肉,除了装点门面,实际应用甚少。一如汉字,东巴文里的字词大多有各自的符号。要在日常生活运用它,识字一千几百是少不了,而要把纳西文化中各人物、地方、神明都写出来,更要学上约四千个字符。这不经多年的正规教育是难以做到,惟当地对此不甚重视。

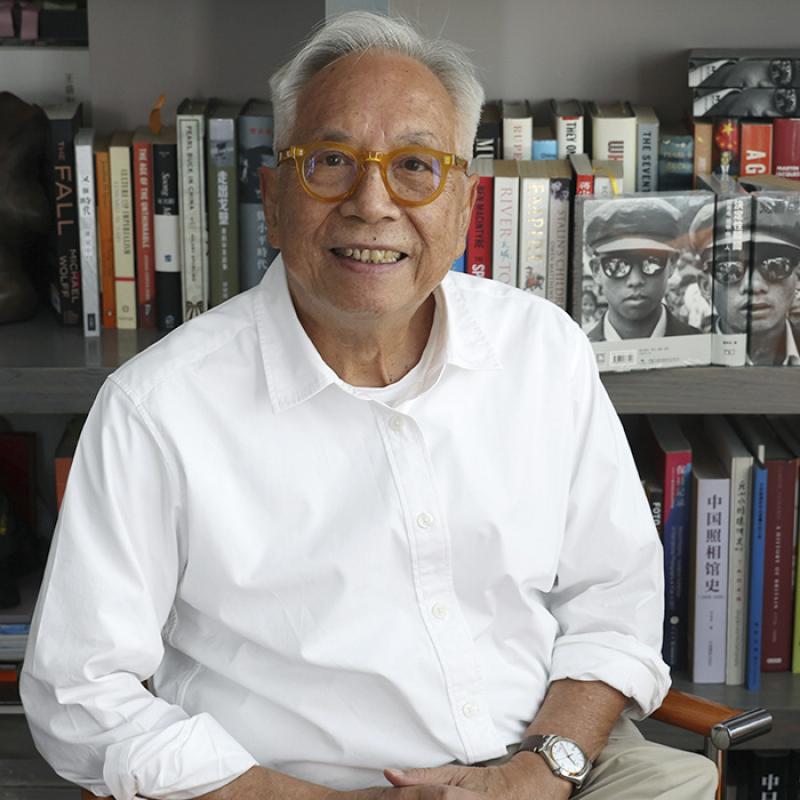

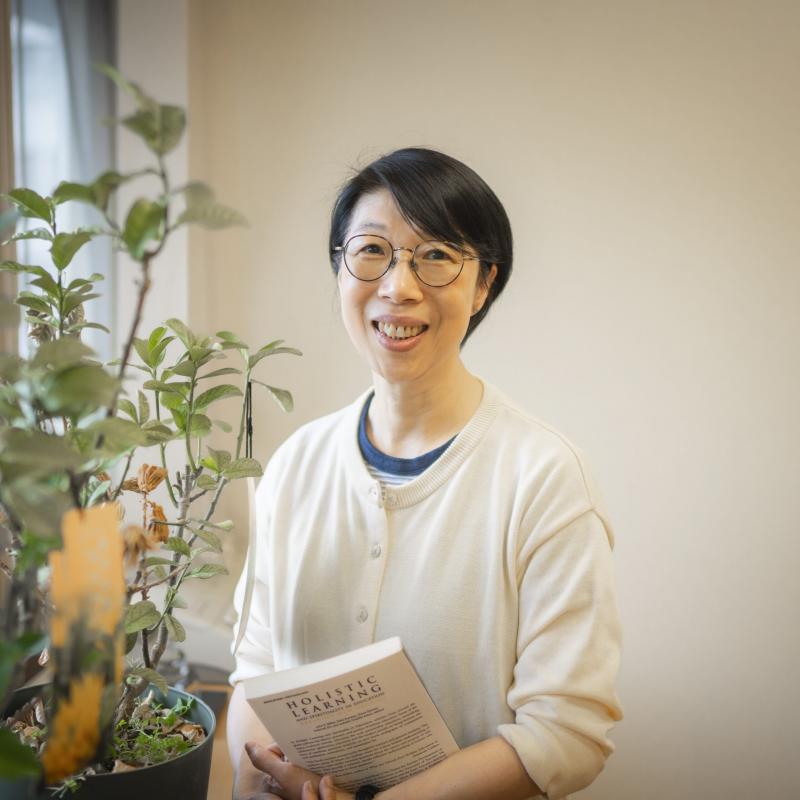

“现时学校每星期有一两个小时的东巴课供学生选修,但把它编入常规课程,恐怕是不可能的任务,因为家长们肯定会质问:孩子学了东巴文就能找到工作吗?”邓彧教授坦言。

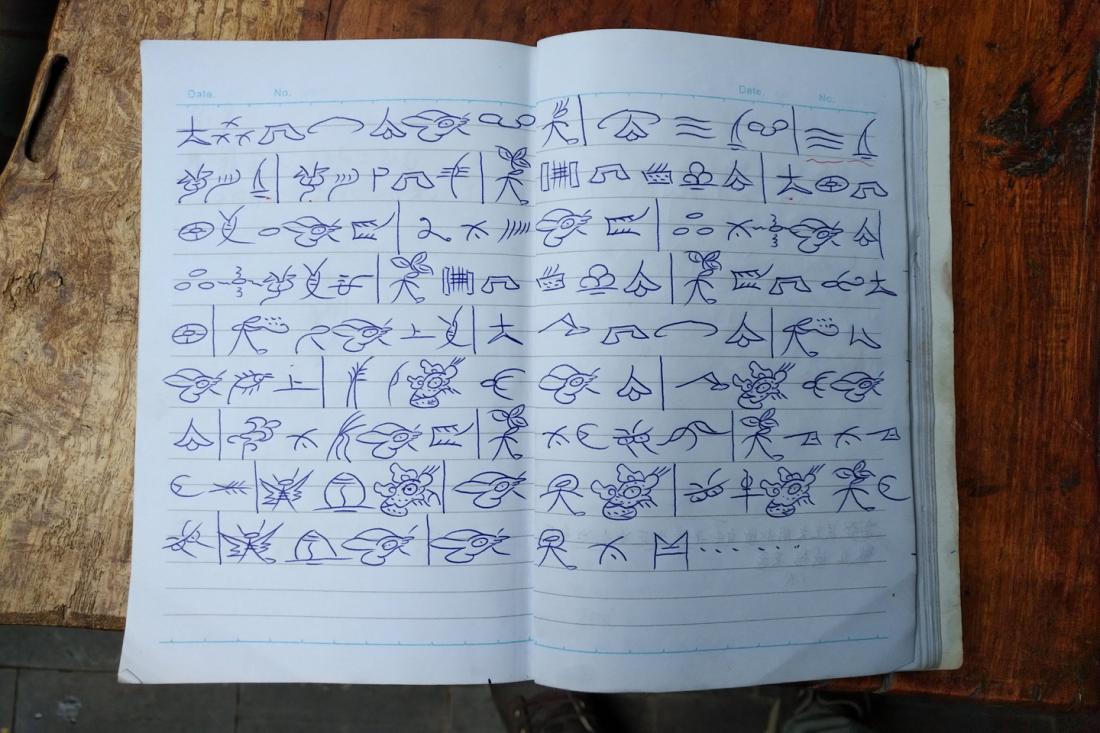

话虽如此,东巴文还是有发展空间。教授搬开他珍藏的古籍,拿出一幅影有一本记事簿的相片。记事簿的主人是个纳西学生,内有一首名曲的歌词,以一手轻重得宜、端庄秀丽的东巴文写成。也许这套文字眼下的出路,就是成为这样一种表现自我的工具,而教授近年正是为此四出奔走。

“我去年写了一篇关于振兴东巴文的论文后,觉得自己若是有志于此,便该走出象牙塔,不应自限于一份只有十个人会看的期刊。”他笑道。如是者他联络上丽江一个展览中心,合力制作了一系列讲授基础东巴文的影片。另一边厢,他正为自己一项获英国国家学术院资助的研究准备在伦敦举办公众展览,希望邀得纳西祭司到场诵经、并示范以东巴文写下参观者的姓名。不过教授也明白,东巴文的前景,到头来还是取决于其数码化。

“推广东巴文的关键,在于我们能否轻易在各种电子器材上输入它。要达到这个境地,我们必先为一众字符制定万国码。”他说。“希望假以时日,我们能够办到此事,进而设计出一套拼音输入法。

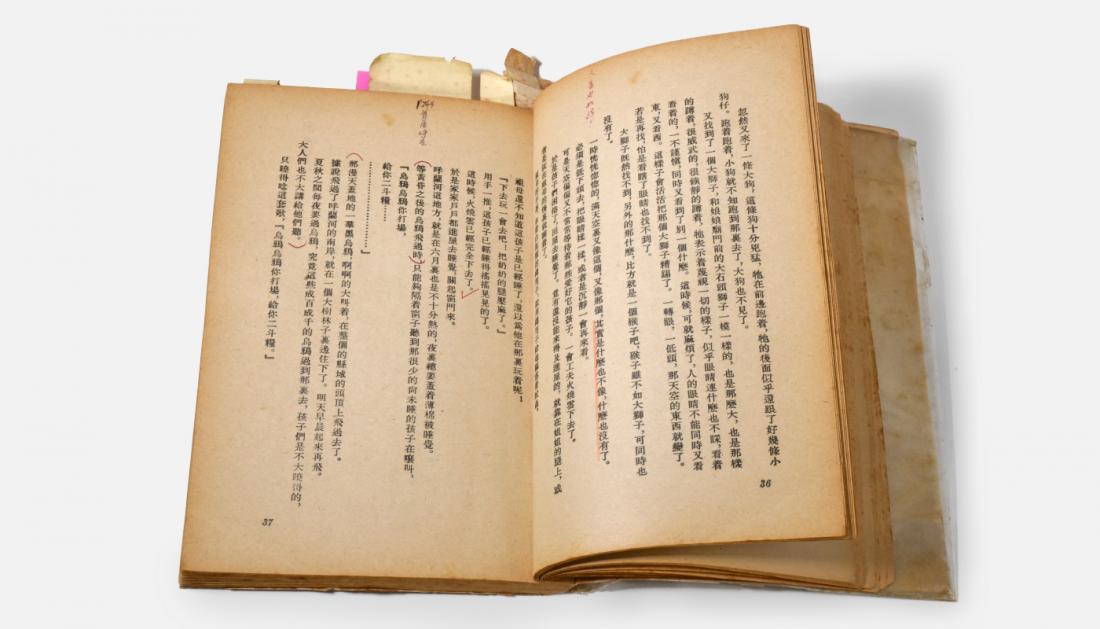

在不少人眼中,一套如斯冷僻的文字是生是死,可能无关痛痒。若要找一个保育东巴文的原因,那大概就是它深厚的文化内涵。千百年来,这些文字把纳西人和它们的神灵连系在一起,同时在当地以至海外孕育出各种工艺——美国现代主义诗人庞德的钜著《诗章》,便受到东巴文影响。当然,这套文字本身也是个宝库。在东巴文中,纳西人为长年刮着强风、世代荫佑他们的雪山 画上一个咆哮中的嘴巴。这拟人笔法精妙之余,亦多少揭示了族人的自然观。诸如此类的文化线索,与东巴文可谓如唇齿相依。

但说到底,关心一种语文并不需要理由。邓彧教授当年初学普通话,本科毕业后从英国约克移居浙江,后来到丽江旅行,被书店里一本东巴字典吸引,迷头迷脑的读着,直到今日。他有这般狂热,不为什么,只因他喜见世间有着形形色色的语文,我们不也应如此吗?巴别塔倒下,天下语言纷乱,未尝不是美事,毕竟这漆黑枯燥的世道,还多亏这一点点远在天边、近在眼前、千姿百态的星火,带来一丝生趣。

CUHK UPDates

文/jasonyuen@cuhkcontents

图/Keith Hiro